입력 2024.10.16 11:21

- 20nm 극박막 대면적 유기 강유전층 메모리 트랜지스터 세계 최초 개발

- 3V 이하 저전압·저전력에서 동작하는 2차원 채널 메모리 소자

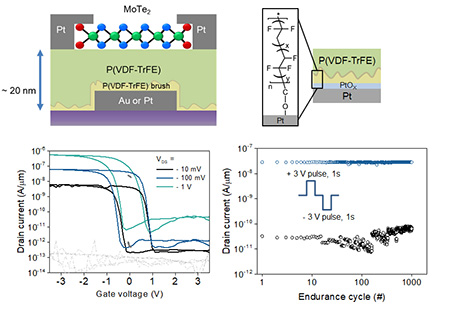

연세대학교 물리학과 임성일 교수 연구팀이 부경대학교 금속공학과 박지훈 교수와 공동연구를 통해 유기 강유전체로 알려진 P(VDF-TrFE) 고분자 결정을 두께 20nm(나노미터)의 극박막으로 제작하는 원천 기술을 개발했다.

이 기술로 3V 이하의 낮은 전압에서 작동하는 2차원 이텔러륨화몰리브덴(MoTe2) 채널 강유전 메모리 트랜지스터 소자도 성공적으로 개발했다.

이번 연구는 연세대 이한주 박사과정 연구원과 퍼듀대 조용재 박사가 공동 제1저자로 참여했으며, 연세대 물리학과 이연진 교수와 신소재공학과 박철민 교수의 협력으로 이뤄졌다. 연구 결과는 세계적인 재료공학 학술지인 ‘재료과학 및 공학 보고(Materials Science and Engineering R: Reports, IF 31.6)’에 10월 4일 온라인으로 게재됐다.

기존의 P(VDF-TrFE) 고분자는 일반적으로 스핀코팅 방식으로 제작돼 최소 100nm 이상의 두께를 가졌고, 그 이하로 얇게 만들 경우 결정성이 떨어지며 표면 결함이 심해지는 문제가 있었다. 이로 인해 유기 강유전체를 활용한 비휘발성 메모리 스위칭에서는 트랜지스터 소자의 게이트 펄스 동작 전압이 최소 10V 이상이 필요했다.

연구팀은 이번 연구에서 P(VDF-TrFE) 고분자 강유전체 층의 두께를 20nm 이하로 금(Au)과 백금(Pt) 전극 위에 제작함으로써, 메모리 트랜지스터의 게이트 펄스 동작전압을 3V 이하로 획기적으로 감소시켰다. 특히, 이 극박막층은 표면 결함이 거의 없고 대면적으로도 제작이 가능해 산업계의 큰 관심을 받을 수 있다.

이번에 개발된 세계 최초의 극박막 유기 강유전층은 기존의 스핀코팅 방식과는 다르게, 전극 위에 5nm 두께의 P(VDF-TrFE)-brush라는 초극박 씨앗층을 먼저 형성한 후, 그 위에 박막을 형성하는 방식으로 제작됐다. 씨앗층은 결정질이기 때문에 그 위에서 스핀코팅 및 열처리를 하는 경우 동일한 결정질이 박막 전체 두께에서 완벽하게 유지된다. 이것은 씨앗층과 코팅층 사이의 완벽한 계면에너지 매칭으로 인해 일어나는 현상으로 이번 연구에서 최초로 보고됐고, 연구진은 이점을 고안해 20nm 수준의 극박막 유기 강유전 결정을 세계 최초로 제작했다.

P(VDF-TrFE)-brush 초극박 씨앗층은 산화물층에서만 형성되기 때문에 백금(Pt)과 금(Au) 전극 위에서 씨앗층을 형성하는 과정이 어려움이 있었다. 이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 간단한 산소 플라즈마 처리를 통해 백금과 금 전극 위에 얇은 산화층을 형성하고, 이를 통해 씨앗층을 안정적으로 형성하는 데 성공했다.

결과적으로 이번 연구를 통해 20nm 두께의 강유전층에서는 3V 이하, 28nm 두께의 경우 4V 게이트 펄스로 스위칭이 가능한 강유전 메모리 트랜지스터 소자를 개발했다. 이때 사용된 반도체 채널은 2차원 층상 반도체로 이텔러륨화몰리브덴(MoTe2)이 사용됐다.

강유전 비활성 메모리 트랜지스터 소자의 메모리 창의 크기는 1.5V 정도로 작았고, 이와 함께 3V 이하의 동작 전압과 20nm 수준의 유기 강유전체 두께는 지금까지 보고된 비휘발성 메모리 소자 연구 중에서 가장 낮은 값으로 추정된다.

이번 연구는 연세대의 대표적 연구지원 사업인 연세시그니처 클러스터사업과 과기정통부 나노재료기술개발사업, 박사과정생연구장려금사업의 지원을 받아 수행됐다.