입력 2022.08.29 13:35

-황화물계 전고체전지에서 계면저항 유발하는 ‘공간전하층’ 생성 제어 기술

-액체전해질 사용하는 리튬이차전지 성능과 유사한 황화물계 전고체전지 개발 성공

-계면설계에 주요 가이드라인이 될 핵심 기술 제시

건국대학교는 건국대 KU융합과학기술원 김기재 교수 (미래에너지공학과) 연구팀과 전자기술 연구원 조우석 박사 (차세대전지연구센터) 연구팀이 황화물계 전고체전지에서 양극과 고체전해질 계면에서 성능열화를 유발하는 원인 중 하나로 알려진 공간전하층(Space-Charge Layer) 생성을 획기적으로 제어할 수 있는 기술을 개발했다고 29일 발표했다.

연구 결과는 에너지화학 분야의 세계적인 학술지 ‘Advanced Energy Materials (IF=29.368)’에 지난달 16일 온라인 게재되었으며 본 논문의 제 1저자는 KU융합과학기술원 미래에너지공학과 박사과정 1년차 박보근 학생 (김기재 교수 연구팀)이다.

공간전하층은 종류가 다른 두 물질의 계면에서 전자나 이온의 이동으로 생성되는 얇은 절연층을 말한다. 황화물계 전고체전지에 사용되는 양극 소재는 산화물계이고, 고체전해질은 황화물계이기 때문에 두 물질이 접하는 계면에서는 공간전하층이 발생하게 되며 이는 높은 계면저항을 유발하기에 전고체전지의 성능과 수명특성의 열화를 일으키는 원인 중 하나로 알려져 있다.

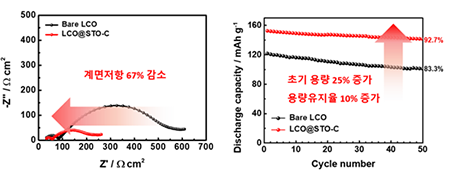

그런데 이번 연구는 공간전하층(Space-Charge Layer) 생성을 획기적으로 제어할 수 있는 기술을 개발함으로써 액체전해질을 사용하는 리튬이차전지 성능과 유사한 황화물계 전고체전지 개발에 성공했다.

그동안 기존 연구는 단순히 유전체 물질을 도입하면 공간전하층 생성을 완화시킬 수 있다는 단순 접근법을 통한 연구가 주를 이뤘다. 그러나 이번 연구팀은 유전체 물질마다 고유 특성이 다르기 때문에 공간전하층 생성을 완화시키는 데 있어 유전체 물질의 고유 특성이 영향을 크게 미칠 것이라 판단했고, 이에 따라 다양한 종류의 유전체 물질들을 이용해 유전체 물질의 유전 상수 크기가 공간전하층 생성 완화에 미치는 영향, 상유전체 및 강유전체 물질이 공간전하층 생성 완화에 미치는 영향을 완전히 규명했다.

더 나아가 연구팀은 해당 연구에서 발견한 내용을 토대로 공간전하층 생성을 최소화할 수 있는 최적화된 유전체 물질을 황화물계 전고체전지에 적용하여 상용 LIB 수준의 성능과 동등 수준의 황화물계 전고체전지 개발에 성공했다.

이번 연구는 황화물계 전고체전지 양극과 고체전해질 계면에서 발생하는 공간전하층 생성을 제어할 수 있는 방안을 체계적으로 제시하고 있어 향후 황화물계 전고체전지 양극과 고체전해질 계면설계의 중요한 가이드라인으로서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것이라 기대된다.