입력 2020.04.23 16:16

-신경펩타이드인 소마토스타틴에 의한 인지 능력 향상 및 회복 가능성 열어

KAIST(총장 신성철) 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

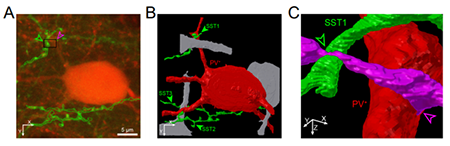

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 연구개요

1. 연구 배경

소마토스타틴은 대뇌피질에서 가바성 억제성 뉴런에서 발현되는 신경펩타이드 중 하나이다. 해당 펩타이드와 그 수용체의 높은 발현량에도 불구하고, 이들의 대뇌 피질 내 인지기능 조절에 대한 연구는 부족한 상태이다. 특히, 알츠하이머 환자의 대뇌 피질 조직과 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현량이 감소된 사실이 연구된 바 있으며, 이러한 감소는 대뇌피질과 해마에서 두드러지게 나타난다고 보고되어왔다. 이는, 소마토스타틴이 인지기능 저하와 기억력 저하라는 치매성 질환과 연결될 수 있는 가능성을 제시하고 있다. 그러나 지금까지의 소마토스타틴의 의약적 적용은 뇌하수체 호르몬 조절에 국한되어 있어, 인지 기능에 미치는 영향에 대해서는 직접적으로 보고된 바가 없다. 본 연구는 이러한 한계를 뛰어넘어 시각 인지 능력을 정량적으로 측정할 수 있는 동물 실험 장비를 도입해 소마토스타틴의 시각 인지 능력의 증진효과를 입증하고 그 작용기작에 대해 밝히고자 하였다.

2. 연구 내용

본 연구에서는 자유롭게 움직이는 생쥐의 일차시각피질에 소마토스타틴을 처리했을 때, 생쥐의 시각처리능력이 향상되고 시각 피질 신경세포의 정보 처리 능력이 증가함을 발견하였다. 또한, 전기생리학적 실험을 통해 소마토스타틴이 다른 억제성 뉴런 중 하나인 파브알부민 뉴런으로 들어오는 흥분성 시냅스의 강도를 낮춤을 확인하였다. 그리고 연속 볼록면 주사전자현미경 (SBEM)을 사용하여 시각피질 내 소마토스타틴 신경세포의 축삭이 파브알부민 뉴런의 근위 수상 돌기나 세포체에 흥분성 시냅스를 이루고 있는 다른 축삭과 접촉해 있음을 발견하였다. 이러한 결과는 소마토스타틴이 파브알부민을 발현하는 억제성 뉴런으로 들어오는 흥분성 시냅스의 강도를 감소시켜 시각 피질 뉴런에서의 시각 정보 처리 능력을 향상시킬 수 있음을 시사한다.

3. 기대 효과

소마토스타틴은 생체 내 독성이 없어 두뇌 및 뇌척수액에 안전한 주입이 가능하며, 구조가 안정적으로 유지되고 인간 두뇌에서도 발현되는 바, 인간을 포함한 포유류의 인지기능 조절 약물로 적용될 가능성을 보인다. 또한, 두뇌 인지 기능이 손상된 알츠하이머 환자의 대뇌 피질 조직과 뇌척수액에서 소마토스타틴의 양이 현저히 감소된 사실이 연구된 바 있으므로, 이 환자군 두뇌에 직접 소마토스타틴 또는 유사한 기능을 보이는 신경 펩타이드를 합성 및 주입하여 소마토스타틴 수용체 활성 유도를 통한 인지 기능 회복에 직접 적용될 수 있다. 즉, 소마토스타틴 및 코르티스타틴과 같이 소마토스타틴 수용체를 활성화시키는 신경펩타이드를 두뇌나 뇌척수액에 주입하여 치매 환자나 다른 뇌질환 환자의 인지기능장애를 치료하는 방법을 개발할 수 있다. 더 나아가, 향후 소마토스타틴과 유사 기능 및 구조를 보이는 인공 펩타이드 합성체를 개발하여 인지기능장애를 보이는 퇴행성 뇌질환에 적용되어 손상된 인지기능을 정상적으로 회복시키는 약물 개발에 널리 응용될 수 있을 것으로 기대된다.