입력 2018.07.25 14:56

조선은 그 시대를 배경으로 하는 사극 드라마가 78편이나 될 정도로 극적인 요소들이 풍부하다. 이는 역사의 모든 것을 기록한 실록이 있었기 때문인데, 안타깝게도 조선왕조실록을 제대로 읽은 독자는 별로 없다. 워낙 방대한 양 탓이다.

역사가 이덕일이 펴내는 '조선왕조실록'은 기존의 다이제스트식 조선왕조실록에서 벗어난 정통 조선왕조실록이다. 전 10권으로 기획된 이 책은 10년 간의 구상과 자료조사, 5년 간의 집필 끝에 탄생했다. 그동안 역사 교양서의 스타일을 새롭게 창조해 온 이덕일은 이번 책에서도 날카롭고 단단한 문체로 기존 해석에 질문을 던진다.

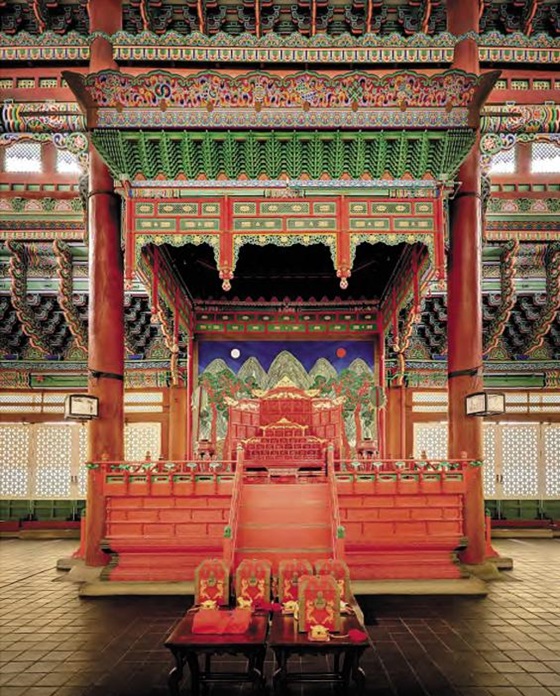

조선왕조실록은 유네스코 세계유산으로 500년 역사의 흥망성쇠를 빠짐없이 기록한 전 세계 최고의 기록 유산이다. 권력의 간섭에 흔들리지 않고 현실을 준엄하게 기록한 사관처럼, 이덕일의 '조선왕조실록'은 조선왕조실록이 가지고 있던 본래의 가치를 오늘날의 독자들에게 온전히 전달하는 데 초점을 맞췄다. 이번에 출간되는 '1권 태조', '2권 정종·태종'을 시작으로 전 10권 완결을 목표로 집필이 이어질 예정이다.

역사가 이덕일이 펴내는 '조선왕조실록'은 기존의 다이제스트식 조선왕조실록에서 벗어난 정통 조선왕조실록이다. 전 10권으로 기획된 이 책은 10년 간의 구상과 자료조사, 5년 간의 집필 끝에 탄생했다. 그동안 역사 교양서의 스타일을 새롭게 창조해 온 이덕일은 이번 책에서도 날카롭고 단단한 문체로 기존 해석에 질문을 던진다.

조선왕조실록은 유네스코 세계유산으로 500년 역사의 흥망성쇠를 빠짐없이 기록한 전 세계 최고의 기록 유산이다. 권력의 간섭에 흔들리지 않고 현실을 준엄하게 기록한 사관처럼, 이덕일의 '조선왕조실록'은 조선왕조실록이 가지고 있던 본래의 가치를 오늘날의 독자들에게 온전히 전달하는 데 초점을 맞췄다. 이번에 출간되는 '1권 태조', '2권 정종·태종'을 시작으로 전 10권 완결을 목표로 집필이 이어질 예정이다.

스토리텔링을 강화한 역사서 '로마인 이야기'나 역사소설로 쓰인 '삼국지' 같은 작품이 꾸준히 읽히는 것은 역사가 현재와 미래에도 강력한 힘을 발휘하기 때문이다. 이덕일의 '조선왕조실록'도 이야기 중심의 역사서로 기획돼 독자들은 어렵고 따분해 보였던 역사를 재미있게 접할 수 있다.

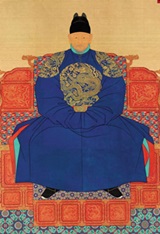

이덕일의 '조선왕조실록'은 다양한 유물 자료를 통해 생생한 현장감을 느끼게 한다. 이성계가 나하추와의 전투에서 탔던 말인 '횡운골'을 안견의 '팔준도'를 통해 감상할 수 있고, 이성계가 개경에서 격구를 하던 장면을 이여성의 '격구도'를 통해 접할 수 있다. 이밖에도 주요 인물들의 초상화와 각종 문화재들이 곳곳에 등장한다.

이덕일의 '조선왕조실록'은 다양한 유물 자료를 통해 생생한 현장감을 느끼게 한다. 이성계가 나하추와의 전투에서 탔던 말인 '횡운골'을 안견의 '팔준도'를 통해 감상할 수 있고, 이성계가 개경에서 격구를 하던 장면을 이여성의 '격구도'를 통해 접할 수 있다. 이밖에도 주요 인물들의 초상화와 각종 문화재들이 곳곳에 등장한다.

흔히 조선을 낙후되고 정체된 나라, 타율적이고 나약한 나라, 성리학이라는 형이상학에 매몰된 문약한 나라, 지배층은 당쟁만 일삼고 재난이 생기면 지배층이 가장 먼저 몸을 피하는 비겁한 나라로 비판하는 사람들이 많다. 그러나 무려 518년이란 긴 세월 동안 유지된 왕조를 이런 몇 마디 말로 간단히 규정할 순 없다는 게 작가의 시각이다. 이덕일의 '조선왕조실록'은 보다 균형 잡힌 시선으로 조선이라는 나라의 제도, 즉 시스템과 정신을 규명함으로써 왜곡된 역사를 바로잡기 위해 노력한다. 조선 초기 '실용적 사대'와 조선 후기 '이념적 사대'를 구분해 공과를 따졌고, 고려부터 조선까지 이어진 우리 선조들의 영토 의식에 대해서도 잘못 알려진 것들을 바로잡는다.

이덕일의 '조선왕조실록'은 특히 각 인물이 가진 욕망과 의지, 그리고 그가 처한 상황과 딜레마 등에 대해 내밀한 접근을 시도한다. 이런 과정을 통해 우리는 각 인물들에 대해 보다 깊이 이해할 수 있게 되고, 그들로부터 무엇을 배우고 무엇을 타산지석으로 삼아야 하는지를 배우게 된다.

지은이 이덕일은 1961년 생으로 충남 아산에서 자랐다. 숭실대 사학과를 졸업하고 동 대학원에서 박사 학위를 받았다. '당쟁으로 보는 조선 역사'(1997)을 시작으로, '조선 왕 독살 사건', '정약용과 그의 형제들', '송시열과 그들의 나라' 등을 썼다.